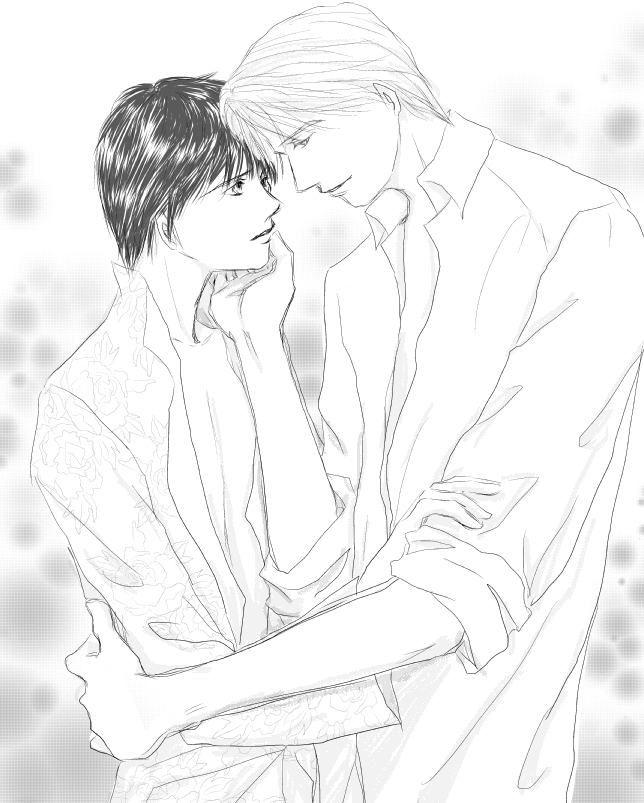

砂糖菓子みたいにあまい時間だけが流れていく。苦い澱を沈ませたまま。

夜毎に睦みあいながら、何度も繰り返した。

愛してる。と。

掛け値なしの本気だった。

そう囁くたび、切なげに見上げてくるその瞳に、万感の想いが込められている気がした。

義務でなく抱かれているのだと、彼も自分を憎からず想っていてくれるのだと、言葉で聞かずとも信じられた。

確かに出会いは夜伽の敵娼だった。けれど、こんなに愛しく思える人をほかには知らない。 彼が籠の鳥なのだとしたら、自分が自由にしてやりたい。自分に出来る方法で。

「天音 ―5―」より

高耶さんのこの時の心境を思うと…。(T_T)